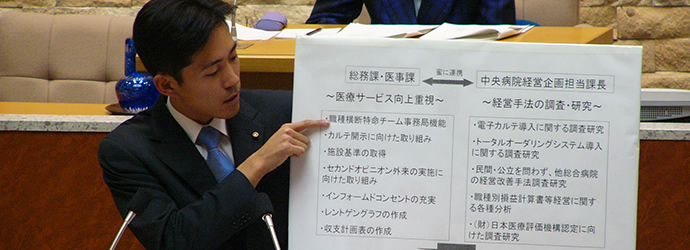

議会での発言

一般質問は、議会で提案された議案とは関係なく、市に対して政策を提言したり市の問題点を追及することなどができる貴重な機会です。

西宮市議会では、市の答弁の時間も含めて全議員に一人当たり毎議会26分の発言時間が頂けます。

私が所属している会派は、現在5名で構成している会派ですので、一回の定例会で130分の質問時間が割り当てられます。そして2名が質問すると一人当たり65分、3名の場合は43分となり、概ね2回の定例会に1回の割合で一般質問の機会をいただけます(会派で決定しています)。

また、代表質問は、市長の施政方針に対して、会派を代表して行う質問であり、毎年予算を審議する3月定例議会と市長が変わって初めての定例議会で行われます。会派に対して市の答弁の時間を含めて90分の発言時間が頂けます。

このページでは主に、これまでに私が行った一般質問や代表質問の概要を掲載します。

下線部をクリックすると内容がご覧いただけます。

| 開催 | 質問内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成23年12月14日 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成23年7月1日 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成22年12月13日 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成22年6月25日 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成21年12月10日 |

|